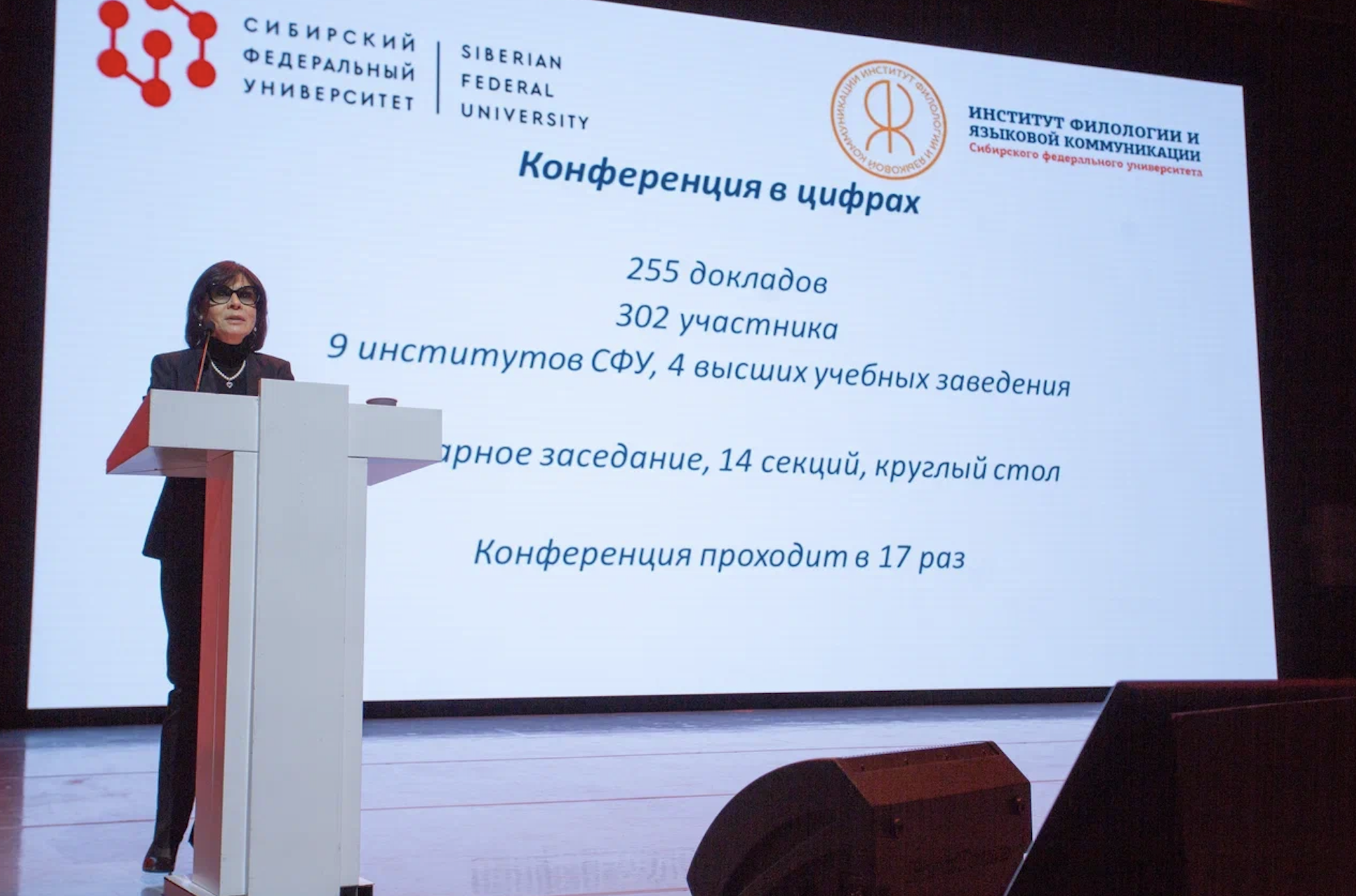

8 апреля в Институте филологии и языковой коммуникации начала работу ежегодная научно-практическая конференция молодых исследователей «Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном пространстве человека».

Директор института Л.В. Куликова, открывая очередную научно-практическую конференцию молодых исследователей, назвала ее «ежегодным интеллектуальным событием» института, подчеркнув, что ключевые темы обсуждений и дискуссий всех секционных заседаний и круглых столов – языковые нюансы, дискурсивная аналитика, родная культура и литература, иные культуры – это вечный объект интереса и внимания лингвистов, филологов, журналистов. При этом Людмила Викторовна отметила, что несмотря на активное продвижение технологий ИИ в современном мире, студенты и преподаватели ИФиЯК всегда должны оставаться Homo Sapiens и Homo LOQUENS! Директор обозначила и главный концепт Пленарного заседания, открывающего конференцию ИФиЯК в этом году, - «80 – летие Победы в ВОВ».

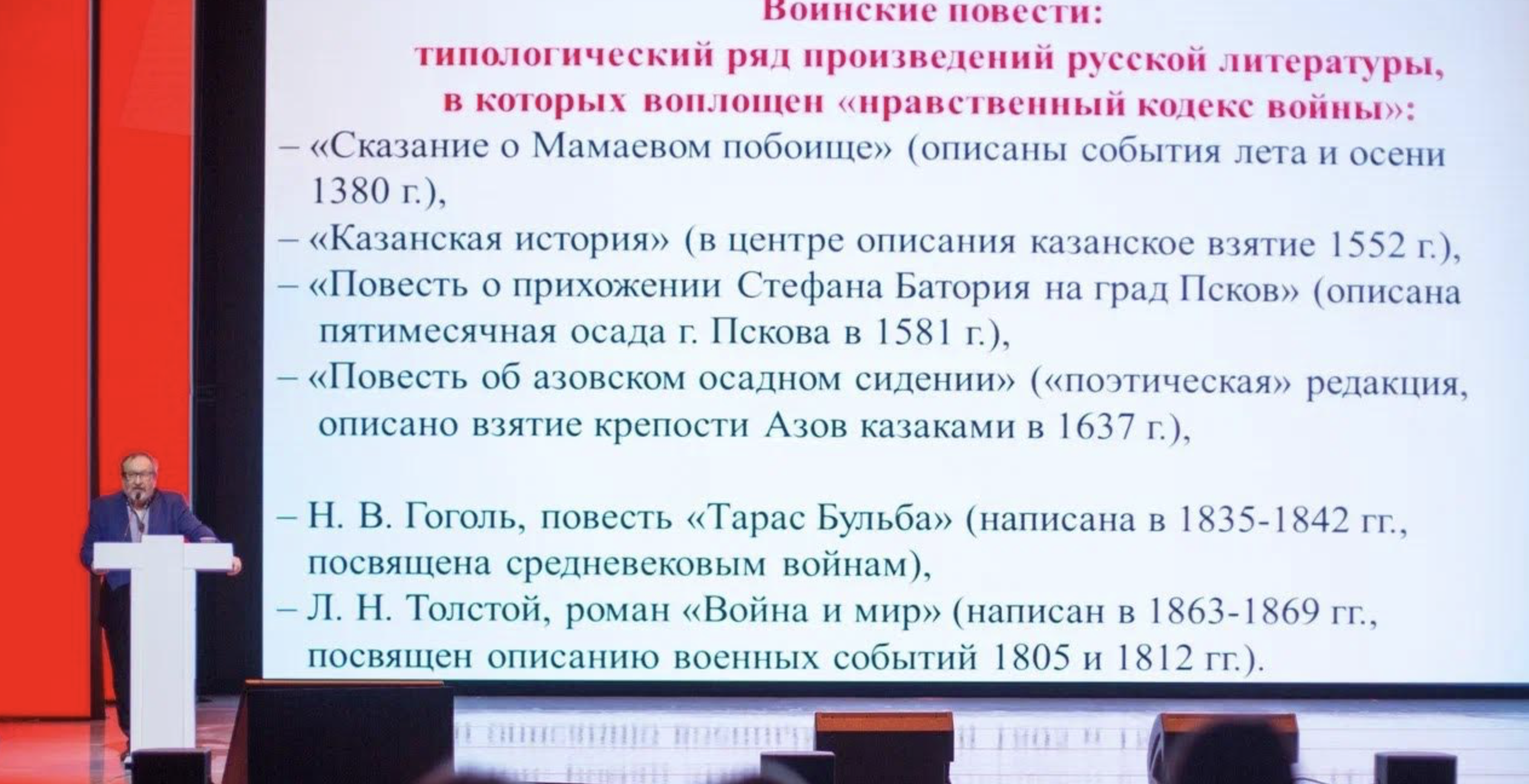

«“Нравственный кодекс” войны в русской культуре». Так назывался доклад кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Владимира Кирилловича Васильева. Тема выступления была сформулирована на основе исследования Д.С. Лихачёва, посвящённого роману Л.Н. Толстого «Война и мир». В своём докладе В.К. Васильев акцентировал внимание на нравственном кодексе войны, который лишь упоминается в работе Лихачёва.

На примере памятников древнерусской литературы («Сказание о Мамаевом побоище», «Казанская история», «Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков», «Повесть об Азовском осадном сидении») и произведений XIX века (повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», романа Л.Н. Толстого «Война и мир») исследователь показал, что нравственный кодекс формируется исключительно в условиях защиты от захватчиков. Подробно проанализировав образ героя-воина в древнерусских источниках и художественной литературе XIX века, В.К. Васильев доказал сходство жанровой структуры «мученического жития» и «воинской повести».

Аналогичная жанровая структура, по мнению докладчика, определяет природу повести «Тарас Бульба»и раскрытие темы войны в романе «Война и мир». Путь воина-защитника — это реальный географический путь к месту сражения и одновременно путь мистический, сакральный, в случае гибели — в Царство Небесное. Он начинается с молитвы, покаяния, очищения от зла, ибо война — это наказание, посланное народу свыше за его греховную жизнь

В.К. Васильев отметил, что сегодня мы имеем достаточно документов и признаний политиков и военных из США и Европы о том, что Украина была переформатирована ими под задачу уничтожения России. А потому трудно не понимать, что современная война со стороны России является оборонительной. Юридически она укладывается в формулу «доведение до самообороны».

В окопах, перед лицом смерти не бывает неверующих. Сегодня мы можем воочию видеть возрождение глубинных ментальных установок, определяющих поведение человека на войне. Они формировали дух воина со времен ордынского нашествия. Благодаря ему Россия не проиграла ни одной значительной войны

Доклад доцентов кафедры журналистики и медиалингвистики Олеси Владимировны Богуславской и Дарьи Александровны Устюжаниной был посвящен анализу и визуализации данных как инструмента работы с культурно-ментальной памятью. В качестве примера рассматривался цифровой коммеморативный проект «Путь на фронт», созданный авторами доклада в 2024 году.

Они рассмотрели концепцию культурно-ментальной памяти, выделили ее функции (конгломерирующую, дифференцирующую, легитимирующую, идентифицирующую) и охарактеризовали роль в межпоколенческой коммуникации. Большое внимание авторы уделили визуализации данных и свойствам карт как семиотических объектов.

Проект «Путь на фронт» в докладе был представлен как пример интерактивной карты, связывающей семейные истории студентов и преподавателей ИФиЯК с историей Великой Отечественной войны. В заключение авторы выделили функции, которые выполняет проект, и подчеркнули важность сотворчества преподавателей и студентов, а также связь проекта с другими российскими историческими инициативами.

В этом году впервые на пленарном заседании прозвучали доклады студентов.

Доклад магистранта Ирины Александровны Скляниной был посвящен специфике репрезентации памяти о событиях Великой Отечественной войны в национальных медиа Беларуси и Украины постсоветского периода. Материалом исследования стали публикации СМИ (газет, интернет-изданий) Белоруссии и Украины за период с 1990 г. по настоящее время. Это 6 медиа, которые имеют оцифрованные архивы. Исследование показало, что в белорусских медиа память — инструмент сохранения исторической и культурной ценности, коллективной памяти. В украинских — пространство борьбы за роль Украины в Победе, при том, что советская история не исключала достижения ни одного народа в Победе над фашизмом. Белорусский медиадискурс встроен в смыслы сохранения исторической памяти, подчёркивания общей скорби и радости. Украинский — выстроен на сепарации и отделении «своих» от «чужих», историческом передёргивании фактов в отношении советской политики. Белорусский дискурс сакрализирует советский нарратив, украинский — критикует и дискредитирует его. Лексика медиадискурса Беларуси раскрывается через героизм и его противопоставление фашистскому врагу; а лексика медиадискурса Украины — через травматичную рефлексию и искажение, подмену исторических фактов.

Доклад студента 4 курса бакалавриата Грэты Агвановны Цатурян был посвящен исследованию речевых триггеров памяти в контексте современного медийного дискурса, которое выполнялось в рамках работы над грантовым проектом РНФ «Триггерные высказывания в современной русской речи». Речевой триггер памяти определен автором доклада как «разновидность триггерных высказываний, вызывающая воспоминания о прошлом, в контексте которых описываемое событие или утверждение вызывает эмоциональную ответную реакцию, оказывающую влияние на картину мира, действия, поступки адресата». На материале новостного дискурса и постов в «ВК» рассмотрены два типа триггеров памяти: триггеры, связанные с концептом «победа» в Великой Отечественной войне, которые актуализируют и тем самым сохраняют память; триггеры, травмирующиесознание адресата путем искажения памяти о Великой Отечественной войне. Г.А. Цатурян подчеркнула, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – это не просто дань уважения предкам, но и важный элемент сохранения культурного и языкового наследия.

Репортаж об открытии конференции

Во второй половине дня конференция продолжила работу в формате секционных заседаний.

Кафедра журналистики и медиалингвистики

Тел. 206-26-88

Фото Евгения Николаева