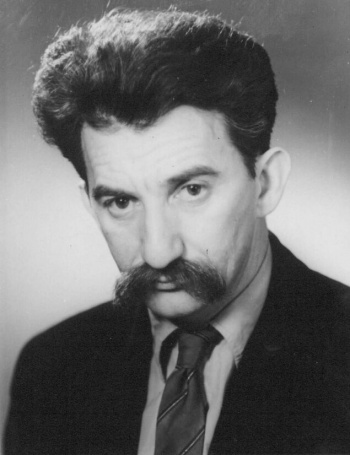

Сегодня, 28 февраля, исполняется сто лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана, вероятно, самого знаменитого отечественного литературоведа XX столетия, ярко продолжившего, но и решительно преобразившего наследие своих великих учителей, преподававших ему в Ленинградском университете: русских формалистов (в числе наставников Лотмана был Б.М. Эйхенбаум), близкого к ним Г.А. Гуковского, предструктуралиста В.Я. Проппа и многих других корифеев ленинградской, а на самом деле, конечно, петербургской, ещё тех, дореволюционных, лет филологической школы.

Хорошо известно, что покинув Ленинград в послевоенные сталинские годы и осев в эстонском Тарту, где был старинный, немецкий по своим корням Дерптский (а ныне Тартуский) университет, Лотман создал свою семиотическую школу, «импортировав» лингвистический структурализм в науку о литературе. Через какое-то время в переживавшем свою «золотую осень» СССР его имя стало греметь, лотмановские подходы даже стилем, на котором они излагались, резко контрастировали с позднесоветским мэйнстримом, и в Тарту потянулись люди. Тартуские летние школы, многочисленные конференции позволили сформировать к 1970-м годам «московско-тартускую семиотическую школу», просуществовавшую до самой смерти ее создателя, драматически совпавшей с крушением СССР. Это все знают и помнят. Но что немного подзабылось?

Пожалуй, ключевой интригой академической карьеры Лотмана была не только впечатляющая ее яркость. А ведь учёный стал доктором наук в 42 года – для всё более старевшего во всех смыслах слова СССР достижение почти невероятное. В таком возрасте карьеры тогда делали разве что военные физики, но их имён никто не знал. Нюанс заключался в том, что Лотман не просто поколенчески наследовал своим учителям-формалистам: дело в том, что с 1930-х гг. их труды были под негласным запретом, а перепечатываться стали уже в 1960-е гг., по сути, одновременно с появлением в науке самого Лотмана. Получается, лотмановская семиотика родилась принципиально одновременно с «воскресшими» в переизданных трудах формалистами и выпущенным из-под запрета (слава богу, дожившим, хоть и старым) М.М. Бахтиным. Поколенческая последовательность была смята в комок: генерации исследователей не успевали передавать друг другу эстафетные палочки, а начинали на равных правах, как «новое слово», существовать в научном поле по принципу «здесь и сейчас» (hic et nunc – одна из любимых русскими структуралистами латинских идиом). В нашей гуманитарной мысли 1960–1970-х гг. одновременно восторжествовали и структуралистская «синхрония», она же на тогдашнем волапюке «парадигматика» и «инвариант», и бахтинская «полифония», она же «диалог», а вот представления об истории, всегда бывшие ахиллесовой пятой любой структуралистской реконструкции (при всём том, что про соссюровскую «диахронию» вроде бы помнили) были отодвинуты в тень. Особенность, драматически совпавшая с непростой судьбой истории во всём СССР, государстве, каждое слово в аббревиатурном имени которого знаменовало конфликт с историей, пресечение преемственности.

Подлинное величие Лотмана (не просто почетная университетская «заслуженность»!) заключалась во всеобъемлющей реабилитации русской истории и – вплоть до мельчайших деталей – превращении ее, а не только абстрактных «жанров» и «мотивов», в полноценного участника литературной жизни. Здесь «западник» до мозга костей Лотман удивительно совпадал с тогдашними «почвенниками». Бывали и такие схождения в нашей истории – увы, редко. Всем известны предпринятые исследователем глубокие экскурсы в такие, казалось бы, совсем «не теоретические» области, как комментарий (к «Евгению Онегину»), биографию (Карамзина и Пушкина), текстологию и эдиционную практику (опять Карамзин), бытовую обстановку и забавы русского дворянства – карты, свадьбы, дуэли, моды, чины и т.д. Всё это было, конечно, пронизано семиотическим духом, но перед читателем представало в своей натуральной, первородной «фактичности».

С Лотманом случилось примерно то же, что когда-то с любимым им Пушкиным. Начав как поэт-вольнодумец, создатель нашей литературы и языка ушёл в иной мир просвещенным консерватором и вдумчивым историком России («История Петра», «История Пугачёва»). Видимо, в чем-то интеллектуальные биографии великих людей одинаковы. Стартовав как теоретик-структуралист, которого остолбеневший мэйнстрим обвинял чуть ли не в переводе литературоведения на язык математики, Лотман покинул сцену как историк культуры, показавший в своей последней книге «Культура и взрыв» (1992) пагубность одной из печальных наших традиций: сперва всё запретить, а потом, после очередного «взрыва», жить в антиисторическом хаосе мёртвых теорий, претендующих на актуальную жизненную силу и воспринимаемых как «последнее слово».

т. +7 (391) 206-26-88